こんにちは、応援団長のコマコマです。

「株の暴落って怖い…どう備えればいいの?」

「暴落が起きた時、どう行動すれば損を最小限にできる?」

「暴落をチャンスに変える方法ってあるの?」

「暴落時の対処方法を知りたい!」 こんな悩みを解決できる記事になっています!

こんな疑問を持つ方に向けて、私自身の実体験をもとに、暴落時にどう立ち回るべきかを徹底解説します。

この記事を読むことで、

- 暴落のメカニズムが理解できる

- 暴落を避けるための具体的な準備方法がわかる

- 実際に暴落が起きた時の「損しない・後悔しない」行動ができる

ようになります。

ぜひ次の暴落に備えて、お気に入り登録しておいてください!

先に結論から言いますと、暴落時において最も重要なことは資金力です。

つまり追加購入するための現金を取っておけるかが非常に重要になります。

では、どのようにしたら、暴落時に現金を取っておくことができるのか。

記事の前半では『暴落がなぜ起きるのか』を暴落事例を交えて解説しつつ、

記事の後半では、現金を残して『暴落に備える方法』、そして『暴落時の対処方法』を具体的に解説します。

なぜ暴落が起きるのか?

暴落は人(個人投資家)の恐怖心が引き起こす

暴落相場に備え、暴落相場に対処するには、なぜ暴落が起きるのか?の仕組みを知っておくと対処がしやすいので、暴落が起きる仕組みを説明します。

結論は「暴落は人(個人投資家)の資産を失うのでは、という恐怖心が起こす」になります。

そして、その暴落の大きさは「きっかけとなるニュースのインパクト」×「暴落に恐怖する人数」に比例すると考えています。

まずは、これまでの暴落の事例を見てみましょう。

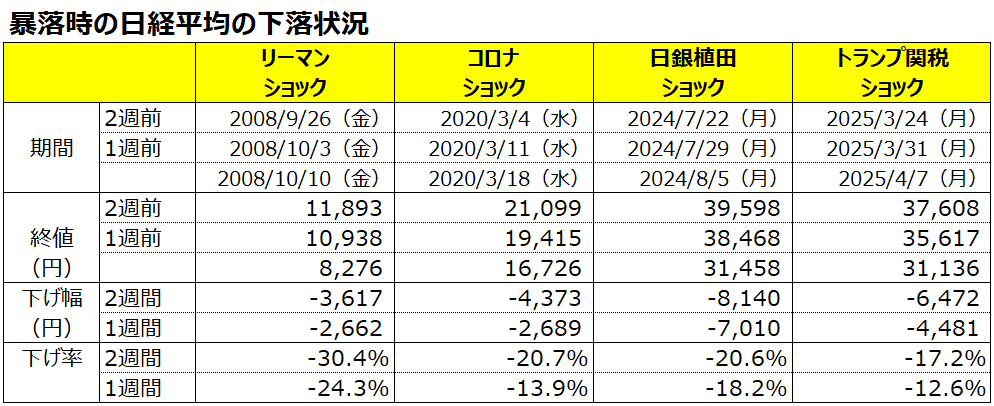

過去の暴落事例

このように整理してみると、「日銀植田ショック」、「トランプ関税ショック」も下げたなぁと思いましたが、「リーマンショック」は別格ですね。

※ちなみに日銀植田ショックは、日本株だけが暴落した異質なものになります。

同時期でS&Pの下げ率は2週間-6.7%、1週間-5.1%なので日経平均に比べて1/3ほどで小さいです。日本の個別のことは世界にはあまり影響しませんが、米国の暴落ニュースは、日本株に大きく影響しますので、米国の経済動向は注意しておいた方が良いです。

では、私が直近で体験した「トランプ関税ショック」をモデルケースにして暴落時にどんなことが起きているか説明していきます。

暴落時の流れ

暴落時の投資家の反応をマーケティングのイノベーター理論を使って説明していきます。

「マーケティング、イノベーター理論、なんか難しい言葉が出てきた」って思った方、安心してください。それほど難しくありません(知っている人は飛ばしてください)。

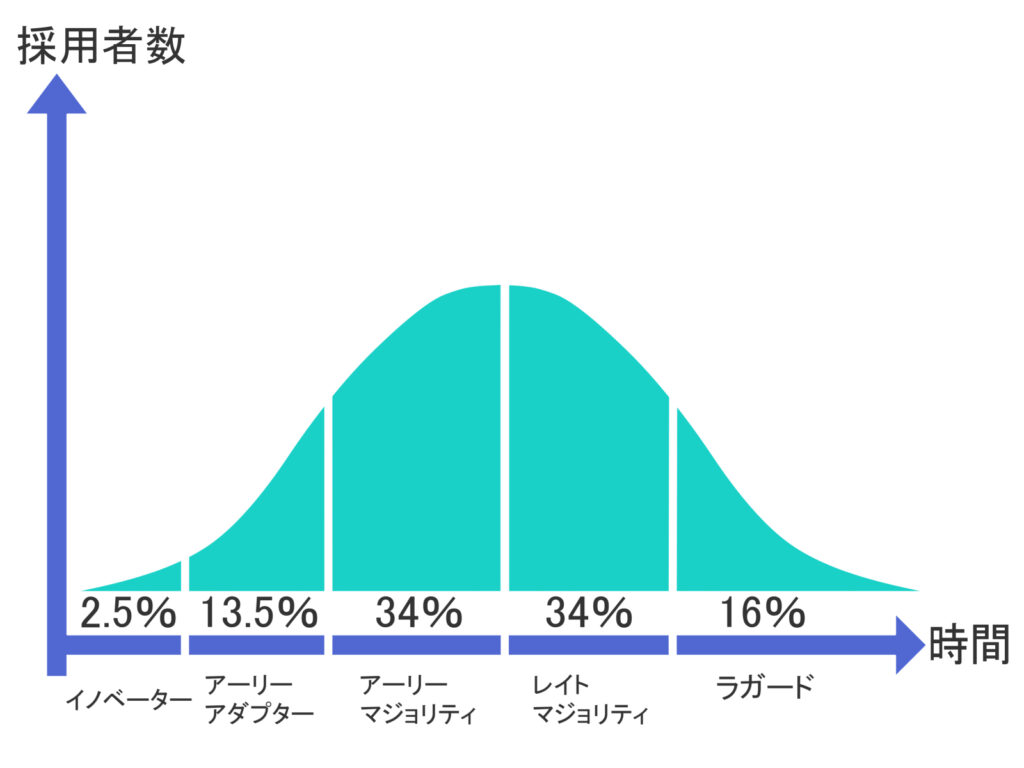

イノベーター理論は、新しい商品が出たときの人々の反応の仕方が5つグループに分かれるよって話です。

- イノベーター(革新者)【マニア】

その分野に特化した知識や情報網を持っている人 - アーリーアダプター(初期採用者)【インフルエンサー】

新しいもの好き、早い段階で情報を入手し、採用できる人 - アーリーマジョリティー(前期追従者)【フォロワー】

イノベーター、アーリーアダプターの動きを参考にして行動する人 - レイトマジョリティー(後期追従者)【一般大衆】

情報がある程度分かり、世の中の半数が反応したのを確認してから行動する人 - ラガード(遅滞者)【頑固者】

世の中の反応には関心がない。どうしてもという必要性に迫られた場合に動く人

【】内の通称は私のイメージです。

経過時間と採用者数で表現すると次のようなイメージになります。

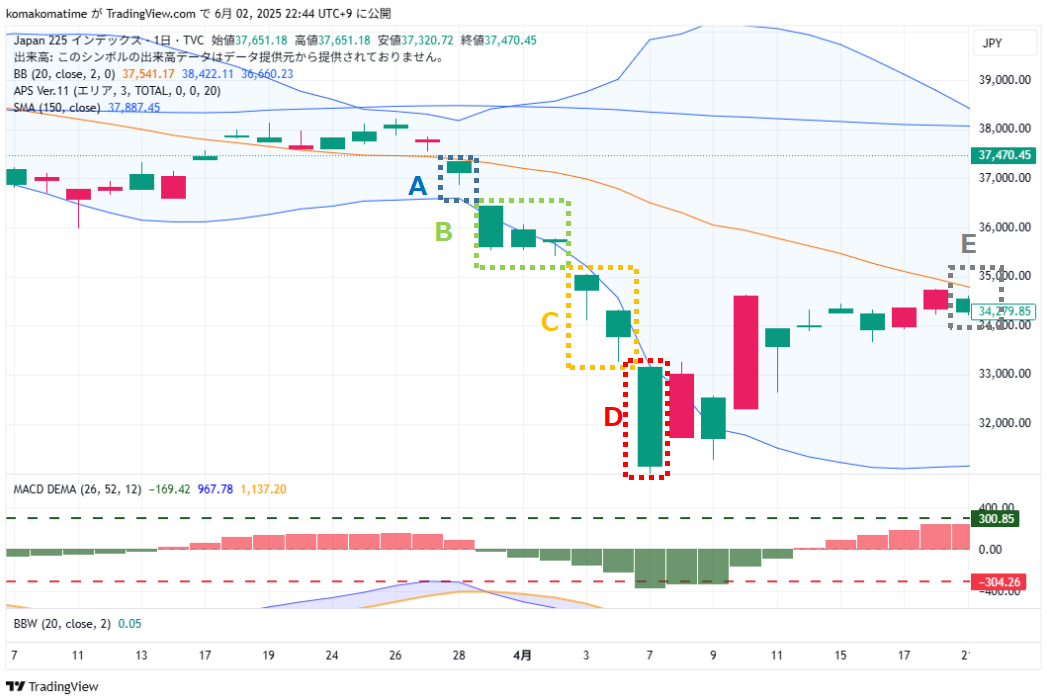

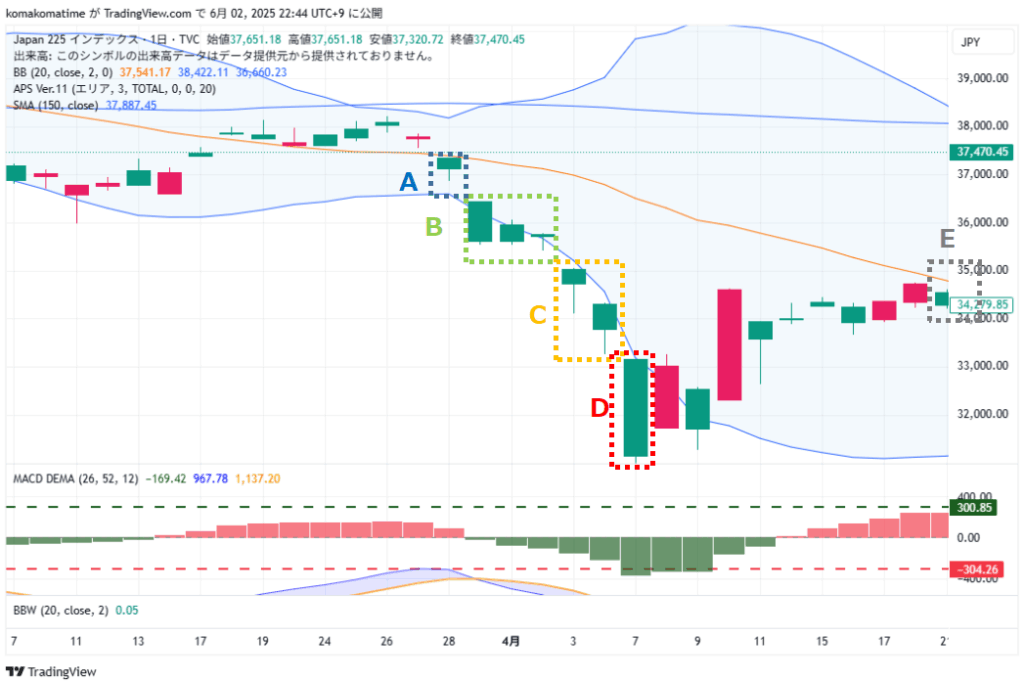

さて、トランプ関税ショックの時の投資家の反応の仕方をA~Eの5段階にわけて説明します。

※トレーディングビューより

A:暴落に対してアンテナを張っているマニアが反応している

B:直近のネックラインを割り込む。「関税の内容が今回はヤバそうだぞ」とインフルエンサーがここで反応している。

C:関税の内容が発表になる。うわさや憶測の段階から事実が分かった段階へ移行。事実を基にした投資家の反応が分かる状態。投資家の反応を確認してフォロワーが動く。ここまで来ると売りが売りを呼ぶ連鎖が始まる。

D:トランプ関税に対する中国の対応が報復対応であることが分かり泥沼化に向かいそうだとなる。事の深刻さが分かり、周りが逃げているので私たちも逃げようと一般大衆が動く。ここまでくると、信用買いでポジションを取りすぎた人たちの強制ロスカット(通称:追証祭り)が発生しており、下落に拍車がかかる。

E:暴落なんて、そのうち収まるから関係ないと、頑固者が我道を進んでいる。

要するにD:レイトマジョリティー【一般大衆】にはならないようにしようという話です。

その手前の「アーリーマジョリティ【フォロワー】」までに一部でも良いので逃げておきたいですね。

逃げ遅れたのであれば、ラガード【頑固者】として動かずにいる方が賢明です。

なぜなら、一般大衆が売り終わった後はもう売る人がおらず、株価は上がっていく傾向にあります。

ちなみに一般大衆の売りをセリングクライマックスと言います。注意して欲しいのは出来高の確認です。出来高が小さい下げはだまし下げの可能性がありますので。

本章まとめ

- 暴落は人(個人投資家)の恐怖心「資産を失うのでは、、、」により売りが売りを呼んで起こっている

- 暴落の大きさは「きっかけとなるニュースのインパクト」×「暴落に恐怖する人数」に比例する

- 暴落時はレイトマジョリティー【一般大衆】になる前に資金を逃がす。逃げ遅れたのであれば、ラガード【頑固者】として動かずにいる方が賢明

【準備編】暴落を避ける3つの方法とは?損失を防ぐ投資家の習慣

では、レイトマジョリティー【一般大衆】になってしまう前に、暴落を避けて資金を逃がすにはどうすればよいのでしょうか? 3つの方法がありますので、解説していきます。

暴落を避けるための3つ方法

①現金保有率のルールを決めて、徹底して守る

②暴落のきっかけとなるニュースに対する感度を高める

③個人投資家が暴落に恐怖する状況になってないか注意する

どの方法も大切ですが、私が特に活用している方法は ③個人投資家が暴落に恐怖する状況になってないか注意する です。

では、①②③の方法について順に説明していきます。

①現金保有率のルールを決めて徹底して守る

この方法が一番堅い方法です。

投資家の中では、暴落時にしか買わないという方もいるぐらいです。このやり方が一番賢いかもしれません。

ただし、暴落はそうそう来るものではありません。

(と言って2024年6月~2025年5月の1年間で日経平均については2回もありましたが、、、)。

その間、現金として寝かしておくのは資金効率が良くないですし、期待値が明確で、検証済みのトレードに絞ってリスクを取りにいきたいところです。

逆を言えば、それ以外の場面は現金保有率のルールを守ることで、無駄に暴落被害を受けるリスクを抑えるようにしたいですね。

リスクを取りに行くケースとしては、決算期待上げ狙う、決算後の謎下げを狙う、暴落までではないけど市場全体が下げ過ぎている時などがあります。いずれのケースでも勝負してリスクオンする期間を予め決めておくとよいです。

私の場合は、2週間で区切るケースが多いです(状況や仮説設定の内容にも拠りますけど)。

ある銘柄に決算で期待上げをする可能性が高いと仮説を立てた場合、エントリーは3週間ぐらい前の低リスクなところを狙っています。

その後の2週間で反応がなければ撤退、利益が出ていれば2週間で利益確定する。決算が強い裏付けがある時は、一部を残すというように組み立てています。

と言っても、あれもこれも勝負に行っては資産を減らすリスクが高くなります。リスクオンして勝負に出る時は、銘柄を絞り込み、期間を決め、仮説を立てて検証するというようにしましょう。

期待値が明確で、検証済みのトレードに絞ってリスクを取りいく場面以外は、現金保有率を決めたルールよりも高くして、暴落がいつ来ても大丈夫なように備えておきましょう。

②暴落のきっかけとなるニュースに対する感度を高める

この感度を自分独りで高めるには相当な相場経験が必要になります。

【例】物価が上がる → 金利が上がる → 景気に下方圧力 → 株価下落要因

というのがセオリーですが、想定よりも金利が上がらなかったので、株価は上昇というケースも往々にしてあります。

市場参加者(特に大口機関投資家)が、どこまでを想定として織り込んでいるかを予測することは難しいです。

自分独りでニュースに対する感度を高めるの難しいので、先にいろいろと経験している先輩の力を借りましょう。

今のご時世、ブログで発信している先輩もいますし、ユーチューブで発信している先輩もいます(私もそんな先輩になりたいものです)。

ちなみに私も市場動向を測るのに、何人かのユーチューバーの方を参考にしております。

私が参考にしている方はまた、別記事でご紹介します。

③個人投資家が暴落に恐怖する状況になってないか注意する

個人投資家が恐怖に敏感な状況って、どのような状況でしょうか?

それは、目一杯にポジションをとっている状況です。信用買いも使って「フルレバマックス」というやつですね。

結論から言うと、個人投資家の信用買いが増えている状況=恐怖に敏感な状態になります。

現金が残してあれば、株価が下がっても「良い株が安く買えてラッキー」となりますが、

フルレバマックスの状態では、買う余裕はありません。ましてや、担保となっている代用証券の価値も下がると、保証金率が下がります。

保証金率が規定値を下回ると追加保証金を証券会社から求められます。俗にいう「追証」です。

この「追証」が払えないと、強制ロスカット→持ち株が問答無用で売られることになります。

暴落の流れの説明の「D」の時の最終段階では、この追証による強制ロスカットが起きて、暴落終焉を迎えることになります。

であるならば、信用買いでポジションを増やさなければ良いのではと思いますが、ある程度の利益が出た状態になると、もう少し玉数を増やせば、もっと早く利益が出せると考えてしまうものです。

利益が出ているということで、ある意味で正解のトレードをしているので、玉数を増やす強気もでてくるのです。

ということで、個人投資家の信用買いが増えている状況であるかを気づくことができれば、暴落を警戒して立ち回ることにつながります。

では、どうやって信用買いが増えているのかを測っていくのか?

信用買いに関する指標を中心に、買われ過ぎに関する指標、その他の暴落の警戒に役立つ指標について、私が活用しているものを紹介します。

【チェックリスト付】暴落前に見逃すな!警戒すべき8つの指標

私が暴落を警戒するための注意指標として使っているのは次の指標になります。

- 信用買いについての指標

- 買われ過ぎ(過熱感)を見る指標

- その他の警戒指標

- 米国相場についての指標

それでは、各指標について解説していきます。

信用買いについての指標

信用評価損益率

信用評価損益率とは、信用買いの投資家が含み損益をどの程度抱えているかを表した指標です。

一般的に、個人投資家は信用買いにおいて評価益が出るとすぐに利益確定を行う傾向が強く、信用残高は含み損を抱えている状況になります。

そのため、信用評価損益率はマイナスの値を示すことが多く、0%〜-20%で推移する傾向にあります。

信用買い方の評価損益率が-20%を下回ると「追証」が発生する水準となり、-20%前後で底入れの目安と考え、反対に0%に近づくと天井圏に近づいていると見なされます。

よって、0パーセントに近づいている状況は、個人投資家が恐怖に敏感な状態と言えます。

こちらについては、「世界の株価と日経平均先物」のホームページの「信用評価」のコンテンツで確認することができます。

※参照:世界の株価と日経平均先物 運営者:株式会社ストックブレーン

上記は1週間ごとの情報を更新となりますが、松井証券の口座登録者は、毎日更新された情報(松井証券の店内取引データを基に算出)を見ることができます。

私は日々の信用評価損益率の情報が欲しくて松井証券の口座作を作りました。

信用評価損益率が5%未満になれば、暴落の警戒注意報として、大きな下げに対応できる心構えをしております。

投資主体別売買動向

投資主体別売買動向は、買っている人が誰なのか(海外 or 個人現物 or 個人信用 or 法人 、、、)を翌週の木曜日に発表してくれます。

投資主体別売買動向(投資部門別売買状況) 日経平均比較チャート

※参照:世界の株価と日経平均先物 運営者:株式会社ストックブレーン

ここで重要なのは、個人(信用)が増えているのか、減っているのかです。

この指標単独でどうのこうのは語りにくいですが、他の指標を裏付けるものにはなります。

天井近辺では海外が買っていて、個人(信用)は売っており、底値圏ではその逆になる傾向が強いです。

ただ、最短でも4営業日前の出来事なので、その辺りを踏まえて、引き続きこうなっていそうだろうと補足的に活用する方がよいと考えます。

買われ過ぎ(過熱感)を見る指標

騰落レシオ

買われすぎていて天井が近いのか、売られすぎていて底が近いのかを見る指標になります。

※参照:世界の株価と日経平均先物 運営者:株式会社ストックブレーン

騰落レシオ = 値上がり銘柄数 ÷ 値下がり銘柄数 (銘柄数は1日単位の延べ数)

私は25日間で見ることが多く、値上がり銘柄数の方が多ければ、100%を超えて来ますし、値下がり銘柄数が多ければ100%を下回ります。

【例】 1日目 A、B、C、D とも前日の終値より値上がり 2日目 Aのみ値上がり、その他は値下がり

この場合の2日間の騰落レシオは (4+1)÷(0+3)=166.6%

目安として120%以上は買われすぎ、80%以下は売られすぎと考えます。

なので、信用買いに関する指標が注意喚起の状態で、騰落レシオが120%以上になっている場合には、警戒ランクをあげて対応が必要になります。

グロースの株の騰落レシオはこちらになります。

※出展:株式マーケットデータ

空売り比率

この指標は空売りの増え具合、減り具合から今後の短期の動きを予測するのに使用します。

※参照:世界の株価と日経平均先物 運営者:株式会社ストックブレーン

空売り比率について基準となる比率は40%です。

空売り比率が40%を上回れば、ショートカバーが入りやすくなり、株価には上方向の影響があります。逆に40%を下回ると新たな空売りが入りやすく下方向に働きます。

この指標も他の指標と複合的に使用することで活きてきます。

信用に関する指標に加え、騰落レシオが120%以上、そして空売り比率が35%を切っているとなれば、大きな下げ(暴落または調整)が近々起こりそうだなと警戒ランクを引き上げます。

その他の警戒指標

恐怖指数(日経平均VI)

日経平均VIのVIとはボラティリティインデックスの略称で、将来1か月間の値幅の変動の大きさを示したものです。

※参照:世界の株価と日経平均先物 運営者:株式会社ストックブレーン

私の経験上の話になりますが、暴落時にVIが跳ね上がっていることを見るが、暴騰時にVIが大きく動いているのを、あまり見たことはありません。

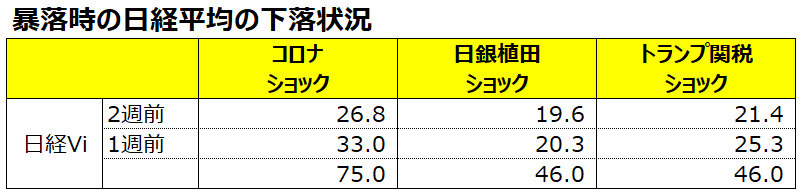

次は暴落時の日経平均VIの状況をまとめたものです。

※リーマンショックまではデータを遡れませんでした

日経平均VIが30を超えることは少なく、暴落になる危険域に近づいていると考えてよいと思います。

過去の事例では35を超えた場合には、そのまま突き抜けて40を上回っており、暴落となっております。

コロナショックの75は脅威的ですね。やはり得たいの知れない感染病で経済もどうなるか分からないという人々(個人投資家)が恐怖していたことが感じられます。

日経平均VIが40に来たところで買いを入れることができるように準備しておきたいところです。

実際の暴落の場面では、あらゆる銘柄が叩き売りされており、ここで下げ止まるとは到底思えません。

恐怖を認識しながら分割して買うが理想です。そのための資金を残すための指標の一つとして活用ください。

私の場合は、この指標は暴落を回避するための指標というよりも、暴落が起きていることを認識する指標として活用しています。

米ドル/円

為替も重要な指標として次の視点で見ております。

●金利のバロメーターの1つ

米国の金利>日本円の金利→米ドルの価値が上がる というのが為替の基本的な構図になります。実際は様々な要因が複雑に絡んでおりますので、一概にそうなるとは限りませんが、基本の考え方になります。

そして株価の影響については次の通りです。

金利が上がる → 安全資産の国債>リスクある株式投資 → リスクプレミアムが下がる → 株式の下落要因

※リスクプレミアムとは株式投資に対する平均的に利益率と安全資産の金利の差(すごく簡単にまとめてます)

為替の反応=金利の反応として、株価にとってプラスの内容なのか、マイナスの内容なのかもチェックしています。

●外需企業、内需企業のどちらに有利な状況なのか?

円安ドル高は外需企業(自動車関連企業など)に追い風、円高ドル安は内需企業(食品関連企業など)に追い風になります。

どちらの方向に進む予測なのか、どのセクターが恩恵を受ける状況になるのかを参考にしています。

●ニュースへの反応状況の確認

為替の良いところとして24時間営業であるところがあります。ニュースや各指標発表への初動の反応をとらえやすいです。

米国相場についての指標

米国の経済やマーケットの指標はとても重要です。日本の経済指標によって、米国の相場が大きく影響を受けることはありませんが、米国の情報は日本の相場、いや世界の相場に大きな影響があります。

そして、米国は日本の主要な貿易相手国でもありますので、取引先相手の米国の状況はそのまま、日本の経済状況にも多大な影響があるのです。

では、私が注意して見ている米国に関する指標を紹介していきます。

金利(国債10年、2年)

米国の金利はとても重要な指標です。

金利が上がる→株価の下落要因であるからです。金利が下がることを期待している場面で、金利が下がらない場合も、株価に対しては下方向に影響します。

私は国債10年の推移を中心として、国債2年を補足的に見て、株価への影響の参考にしています。

また、金利が急激に引き上げられる場面では、暴落前の兆候と言われる逆イールドカーブというのが発生します。

この逆イールドカーブが解消した後の相場については、警戒態勢にて臨んだ方が良いと考えています。

※詳しく逆イールドカーブが知りたい方は解説しているホームページが多数ありますので、検索してみてください。

失業率

景気後退と相関関係がある超重要な指標の一つになります。

景気後退というのは、景気後退の入り口では分かりません。あとから、あの時から景気後退していたというものです。

そのため、景気後退に入っている可能性をつかむ指標として失業率を重視しております。

※出典:株式マーケットデータ

米国の失業率には6種類があり、リンク先に掲載されているのはU3という指標になります。

私はU3に加えて、広い意味での失業率となるU6も見ております。

U6には正社員になりたいがパートタイム就業しかできない人も分子に含まれており、U3よりも早く反応する先行指標となるからです。

ブルベア比率

アメリカ個人投資家協会(AAII)がアンケート調査して発表している指標で、個人投資家の今後6か月市場動向についての感情を強気(ブル)、中立(ニュートラル)、弱気(ベア)で集計しているものになります。

米国相場の個人投資家の感情の傾向が見えて参考になります。

※出典:株式マーケットデータ

フィアー&グリード指数

上記のブルベア比率のと似た指標ですが、とりまとめているのがCNN(米国の大手メディア)になります。

株価の強さや、市場のボラティリティなど7つの要素を基に集計しております。

データや詳しい内容は次のリンク先を参照ください。

恐怖と強欲指数(Fear&Greed Index)推移とチャート

※出典:株式マーケットデータ

恐怖指数(Vix)

今後30日間のS&P500の変動予想を反映した指数になります。

先行き不透明な状況になると上がる指数になります。

VIX指数とVIXカーブ(VIX曲線)推移とリアルタイムチャート

※出典:株式マーケットデータ

ブルベア比率、フィアー&グリード指数、恐怖指数(Vix)は日経平均VIと同様に暴落を回避するための指標というよりも、暴落が起きていることを認識する指標として活用しています。

本章まとめ

①現金保有率のルールを決めて、徹底して守る

期待値が明確で、検証済みのトレードに絞ってリスクオンする場合には、銘柄を絞り込み、期間を決め、仮説を立てて検証する

②暴落のきっかけとなるニュースに対する感度を高める

ブログやユーチューブなど先輩の力を借りて効率的に情報収集し感度を向上する

③個人投資家が暴落に恐怖する状況になってないか注意する

相場指標(信用買いの状況、買われ過ぎの状況、投資家の感情)、経済指標(金利、為替、失業率)を日本と米国についてアンテナを張り警戒態勢を整え暴落に備えておくようにする

【実践編】暴落が起きたら?現金比率別の立ち回り戦略まとめ

暴落の対処方法は現金保有率によって変わる

最後に実際に暴落が起きた後の対処方法について説明します。

何事も準備で8割が決まるので、この前で説明した内容「暴落を避けるには」で大方の対応が決まってしまっています。

備え通りに資金を残せた場合、備えはしたけれども資金を減らしてしまった場合とで対応が変わるので、ここでは次の3つの状況に応じた戦術を説明します。

①備えが功を奏し、現金保有率が高い状態で暴落を迎えた

②リスクオン時に不意打ちをくらったが、初動で回避し傷を浅くすることができた

③リスクオン時に不意打ちをくらい、逃げ遅れて資産を減らしてしまった

現金保有率に応じた戦術

①備えが功を奏し、現金保有率が高い状態で暴落を迎えた

理想の状態で暴落を迎えることができ、チャンスを最大限に活かせる状況です。

とは言っても、暴落の底を当てることは非常に難しいので、一気に勝負をかけるのは危険です。

まだ下がることを考慮し、予め狙っていた銘柄を分割購入していきましょう。

私が暴落時に早く株価が回復しやすいと感じているのは、財務体質が健全な高配当銘柄です。

予めリストに入れて準備して、叩き売られていたら買うのは有効な戦術です。

②リスクオン時に不意打ちをくらったが、初動で回避し傷を浅くすることができた

暴落を警戒していたが、自分の狙っている銘柄が決算上げの期待があるなど、チャンスタイムの時があります。

チャンスタイムはまたやってくるので、暴落警戒の指標が高い時は勝負を見送った方がよいのですが、暴落が来るかどうかも分かりません。

チャンスをみすみす逃がすのがもったいないのも分かりますので、状況によってはリスクオンする場面があります。

そのような時は、暴落を避ける指標を基に警戒態勢をとり、ネックラインを割ったら全部または一部を撤退すると設定しておくよいです。そして暴落影響の方が市場に強くでた場合には、感情は無視して機械的に撤退です。

ここで欲を出してリバウンドするかもしれないは危険です。結果上がるかもしれませんが、まだ下がるかもしれません。ルールを守って一部でも現金に替えた方が賢明です。

そうすれば、一時的に資産を失うことになりますが、暴落でポジションをとることができ、早期回復を見込むことができます。ここを見誤ると回復が遅れことになりますので注意してください。

初動で撤退することができたのであれば、あとは①と同じです。慌てずに分割で買いをいれていきます。

③リスクオン時に不意打ちをくらい、逃げ遅れて資産を減らしてしまった

こうなるケースは、次のいずれかであると考えます。

- 警戒態勢がとれていなかった

- 警戒態勢は取っていたが認識が甘かった

- 逃げ遅れる場合

- 仕掛けが早すぎる二次被害の場合

私は一番下のパターンで痛い目にあっております。仕掛けが早く二次被害に合いました。

私のように認識が甘くて、逃げ遅れたり、二次被害に合ってしまったという方が過去の暴落時には多いのではないでしょうか。最悪の場合は退場にもなりかねません。

そうならないためにも、暴落を避けるための方法を説明しましたが、それでも暴落をまともに食らい資産を減らしてしまった場合の対処方法を説明します。

それは「嵐が過ぎるまでじっとしている」です。

過去の暴落時もそうですが、一定の期間が立つと株価は回復していきます。大底で売るのは資産が減ることに恐怖した個人投資です。

ただ、「嵐が過ぎるまでじっとしている」ためには、保有資産を現物で資産を保有できる範囲に抑えておかないとじっといることもできませんので、注意してください。

本章まとめ

暴落の対処方法の8割はその前の備えの段階で決まっており、現金保有率によって戦術が変わる

①備えが功を奏し、現金保有率が高い状態で暴落を迎えた

焦らずに分割で買いを入れていく

②リスクオン時に不意打ちをくらったが、初動で回避し傷を浅くすることができた

不意打ちを食らった場合、撤退基準に従い、資金を守ることを最優先する。傷が浅ければ、早期回復も可能である。

③リスクオン時に不意打ちをくらい、逃げ遅れて資産を減らしてしまった

逃げ遅れてしまった場合には、嵐が過ぎるまでじっとしている。じっとしていれるくらいのポジションに抑える。

記事全体のまとめ

今回の記事で伝えたかったことは、次の通りです。

暴落時に一番大切なのは資金力であり、その資金を残しておくための方法に説明するために、暴落の起きる仕組み、避けるための方法、起きた後の対処方法を説明しました。

●暴落が起きる仕組み

・暴落は人(個人投資家)の恐怖心により売りが売りを呼んで起こる

・暴落の大きさは「きっかけとなるニュースのインパクト」×「暴落に恐怖する人数」に比例

●暴落を避ける3つの方法

①現金保有率のルールを決め徹底して守る(リスクオンする場面を絞り込む)

②ユーチューブなど先輩の力を借りて暴落についての情報を効率的に収集し感度を向上する

③信用買いの指標、経済指標を駆使して警戒態勢を整え暴落に備えておく

●暴落が起きた後の対処方法

・暴落の対処方法の8割は備えの段階で決まり、現金保有率によって戦術が変わる

・不意打ちを食らった場合は、資金を守ることを最優先する

・逃げ遅れてしまった場合には、嵐が過ぎるまでじっとしている

こうやってまとめてみますと、大切なのは予めの準備と、早く儲けたい欲や焦りを抑えた冷静な判断と行動だと認識します。

何事も焦りは禁物ですね。未来の自分を信じ、自らの成長にワクワクしながら、投資を楽しんでいきましょう!

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。